|

Une grande crise. Symptômes de mort.

Vers la

fin du mois d’avril 1937, j’ai eu une grande crise [physique] que me mit aux

portes de la mort: des vomissements à ne plus en finir; mon estomac n’acceptait

aucun aliment. Les premiers jours je suis restée dans un profond abattement. Je

ne reconnaissais personne. Je n’avais ni faim ni soif. Monsieur le curé, par

trois fois, me récita les prières pour les agonisants, mais je m’en souviens

très peu. J’entendais que l’on priait, mais je ne pensais pas à la mort. Vers la

fin du mois d’avril 1937, j’ai eu une grande crise [physique] que me mit aux

portes de la mort: des vomissements à ne plus en finir; mon estomac n’acceptait

aucun aliment. Les premiers jours je suis restée dans un profond abattement. Je

ne reconnaissais personne. Je n’avais ni faim ni soif. Monsieur le curé, par

trois fois, me récita les prières pour les agonisants, mais je m’en souviens

très peu. J’entendais que l’on priait, mais je ne pensais pas à la mort.

Depuis un an, je recevais régulièrement la Communion ,

alors qu’auparavant, malgré la peine que cela me causait, je ne la recevais que

quelques fois par mois.

Je ne sais pas pourquoi, mais probablement parce le Seigneur l’inspira à l’abbé,

celui-ci me portait Jésus chaque jour. J’avais demandé cette grâce qui fut pour

moi une très grande joie.

Pendant cette période de ma maladie, — je ne sais pas si le matin ou

l’après-midi — j’ai vu entrer dans ma chambre monsieur le Curé. Le

reconnaissant, je lui ai dit : — « J’aimerais recevoir Jésus. » Il m’a répondu :

« — Oui, ma chère, je vais prendre une hostie non consacrée : si tu ne la

rejettes pas, je te donnerai Notre Seigneur. » Et ce fut ainsi. Toutefois, à

peine avalée, je l’ai rendue aussitôt. Le Père était d’avis de ne pas me donner

la Communion, mais quelqu’un lui dit : « — Monsieur le Curé, une hostie non

consacrée n’est pas Jésus ! » Alors il se décida à me donner la Communion et je

ne l’ai pas rendue. Je ne suis plus jamais restée sans la Communion. Combien de

fois le curé en entrant, me trouvait prise de crises de vomissements ! Mais, à

peine avais-je reçu Jésus, que les crises et les nausées cessaient, pour ne

revenir qu’une demi-heure après la Communion. C’est par cette raison que

Monsieur le Curé ne craignait plus de me donner Jésus.

La crise dura pas mal de temps et, pendant dix-sept jours je n’ai rien pu

avaler: ma médecine était Jésus.

Je disais : « — Je meurs de faim et de soif » — car après les premiers jours, je

sentais une soif brûlante et un grand besoin de m’alimenter. Quand j’en fus

guérie, ma plus grande peine me venait lorsque je pensais que, si j’étais morte

pendant cette crise, je n’aurais pas eu une parfaite connaissance de la mort.

La protection dévoilée de Jésus et de Marie

Lors des festivités du mois de mai dans la paroisse, je restais seule à la

maison. Pour faire mes prières, j’allumais quelques bougies à l’aide d’une tige.

Un jour, un bout de bougie allumée est tombé risquant de faire prendre feu à la

nappe de la table ou faire éclater le globe de verre. Je voulais l’étendre avec

la canne, mais je n’y réussissais pas. Au moment ou je m’apprêtais à laisser

tomber dessus le chandelier, tout s’est éteint. Quelle affliction de ne pas

pouvoir bouger et empêcher qu’une aussi petite flamme ne cause la destruction de

notre maison !

Un autre jour où je devais aussi rester seule pour peu de temps, j’ai eu une

grande peur. Une voisine est entrée pour me demander si j’avais besoin de

quelque chose. Quand elle est partie, elle a laissé la porte de la véranda

ouverte et, peu de temps après, notre chèvre en a profité pour entrer. Elle a

pris la direction de la salle où nous gardions les vases de fleurs destinés à

l’ornementation de l’église, les jours de fête. Je l’ai appelée : elle m’a

regardé, mais n’est pas venue. Je lui ai jeté un morceau de miel, mais elle ne

l’a pas mangé, je lui ai encore montré un autre bon morceau et j’ai continué de

l’appeler; à la fin, elle a fini par s’approcher de moi. Alors, je l’ai saisie,

je lui ai donné le miel et je l’ai ensuite tenue pendant deux heures :

quelquefois la caressant, quelquefois aussi lui administrant quelques petites

tapes. Quand ma sœur est arrivée, elle s’est étonnée que j’aie pu faire un tel

effort. J’ai remercié Jésus pour avoir pu éviter, malgré ma paralysie, le

désagrément de voir nos fleurs détruites. Combien je dois à Jésus ! J’étais

prisonnière au lit, mais il m’a épargné ce chagrin.

Quelque temps après, j’ai eu une épreuve plus douloureuse. Ma sœur s’était

absentée du village et ma mère était partie au marché. Je suis restée avec une

jeune fille chargée par ma mère de m’aider, jusqu’à son retour. Malgré ses vingt

ans, elle préféra s’en aller avant l’heure. Au moment où elle sortait, je lui ai

dit : « — Si vous voulez partir, faites-le. A leur retour, elles me retrouveront

ici, vivante ou morte. »

À peine la jeune fille était-elle sortie, que quelques chatons, après plusieurs

tentatives, réussirent à monter sur mon lit. Comme je ne le voulais pas, je les

ai obligés à descendre. Quelques minutes plus tard, j’ai entendu que l’un d’eux

tombait dans une bassine d’eau. Il a beaucoup miaulé et, après avoir avalé

beaucoup d’eau, il est mort. La mère a, elle aussi, beaucoup miaulé. Je n’ai pas

réussi à me dominer et j’ai commencé à pleurer, en disant : « — O Maman du ciel,

faites que quelqu’un arrive et puisse le sauver. J’ai invoqué plusieurs

saints. » En même temps je pensais : « — Malheureux, celui qui est

paralytique ! »

Par hasard, deux personnes sont entrées et, me voyant pleurer ont été

impressionnées, voyant mon affliction. Le chaton était mort. Je ne me suis pas

impatientée. Je ne pleurais parce que j’avais de la peine pour les animaux, mais

je n’ai pas offensé Jésus. Ce fait fut à l’origine des grandes afflictions

morales, parce que ma mère et ma sœur prirent très mal le comportement de la

jeune fille. Mais elles lui ont pardonné, comme moi aussi, je lui ai pardonné.

Comme j’aimais la solitude, spécialement le dimanche, lorsque, à l’église se

faisait l’adoration du Saint-Sacrement, je demandais aux miens de me laisser

seule avec Jésus.

C'est ainsi, qu'un jour, aussitôt que je les avais entendues partir, je m'étais

mise à réciter mon chapelet. Peu après, j'ai entendu ouvrir le portail qui donne

dans le jardin et des pas légers arpenter les escaliers, en même temps qu'une

voix répétait avec insistance : « — Ouvre-moi la porte ! » D'immédiat j'ai

reconnu cette voix

et, j'ai tremblé apeurée. Qu’en serait-il de moi s’il réussissait à entrer !

Avec confiance, j'ai serré entre mes mains le chapelet, mais j'étais atterrée,

en pensant à ce qui pourrait m'arriver. J'entendais pousser fortement la porte

et manœuvrer la serrure. Je tremblais, sans même oser respirer, car je savais

que la porte n'était pas fermée à clef. Mais, je ne sais comment, la porte ne

s'est jamais ouverte. Après de vains essais, le voyou a renoncé et est parti, me

laissant en paix. Après une aussi grosse frayeur, jamais je n'ai voulu rester

seule à la maison.

J'attribue à Jésus et à la Mère du Ciel la grâce d'avoir été épargnée de cette

mauvaise rencontre, car j’aurais de loin préféré être attaquée par une foule de

démons [que par cette personne].

Premier examen du Saint-Siège

Le 1er mai 1937, j’ai eu la visite du révérend Père Durão. Il était

envoyé par le Saint-Siège afin

d’examiner

la question de la consécration du monde à Notre-Dame. Je ne désirais pourtant

que vivre cachée, sans que personne sache ce qui se passait en moi. Le révérend

remis à ma sœur un billet de mon directeur spirituel, lui demandant de me le

lire. En entendant les mots du billet — qui étaient les suivants : « Je vous

présente le révérend Père Durão ; parlez-lui librement et répondez à tout ce

qu’il vous demandera » —, je me suis affligée et j’ai demandé à ma sœur : « Que

dois-je lui répondre ? » Car je ne savais pas qu’un interrogatoire était

nécessaire pour des cas comme le mien. Ma sœur m’a encouragée en me disant : « —

Dis-lui ce que Notre-Seigneur t’inspirera ». d’examiner

la question de la consécration du monde à Notre-Dame. Je ne désirais pourtant

que vivre cachée, sans que personne sache ce qui se passait en moi. Le révérend

remis à ma sœur un billet de mon directeur spirituel, lui demandant de me le

lire. En entendant les mots du billet — qui étaient les suivants : « Je vous

présente le révérend Père Durão ; parlez-lui librement et répondez à tout ce

qu’il vous demandera » —, je me suis affligée et j’ai demandé à ma sœur : « Que

dois-je lui répondre ? » Car je ne savais pas qu’un interrogatoire était

nécessaire pour des cas comme le mien. Ma sœur m’a encouragée en me disant : « —

Dis-lui ce que Notre-Seigneur t’inspirera ».

J’ai été surprise, par la manière dont, sans hésitation, j’ai répondu aux

questions au sujet des communications de Notre-Seigneur. Il m’a suggéré de ne

lui dire que les choses principales, afin de ne pas me fatiguer. Je lui ai

répondu que je ne savais pas quelles étaient les choses principales. Le révérend

me dit alors : « — J’aime ça ! J’aime ça ! » Et ce fut alors qu’il m’a parlé de

la consécration du monde à Notre-Dame. Après quelques questions il m’a dit : « —

Vous ne vous trompez pas ? » À ces paroles, je me suis souvenue de mon erreur au

sujet de ma mort et, j’ai pensé : « — Une fois déjà, je me suis trompée... » Et

je lui ai raconté ce qui s’était passé le jour de la fête de la très

Sainte-Trinité, en 1936. Le révérend Père ne m’a plus dit si je ne m’étais pas

trompée, mais il a repris : « — Ces choses-là coûtent beaucoup, n’est-ce pas ? »

Et je lui ai répondu : « — Oui, elles coûtent et me rendent triste. » Et j’ai

commencé à pleurer. À la fin, il s’est recommandé à mes prières et m’a assuré

qu’il ne m’oublierait pas non plus, lors de la célébration de la sainte Messe.

Il s’est agenouillé ensuite et a récité trois Ave et quelques prières

jaculatoires. Celles-ci terminées, il a pris congé. J’ai beaucoup pleuré, et je

suis restée dans la tristesse et la tourmente, car ce qui pendant longtemps

était resté caché et gardé au sein de la famille, sortait ainsi à la lumière.

Tout de suite j’ai écrit à mon directeur spirituel pour tout lui raconter. Il

m’a répondu rapidement en me rassurant, me disant que tout cela servait pour la

plus grande gloire de Notre Seigneur.

Période pendant laquelle

le démon m’a le plus

importunée

Si la vie matérielle s’est améliorée pendant cette période, les assauts du démon

qui depuis des mois me menaçait, redoublèrent. Ce fut au mois de juillet 1937

que le « manchot »,

non content de me tourmenter la conscience et de me dire des turpitudes, après

quelques mois de menaces, a commencé de me battre et à me faire tomber du lit,

de jour comme de nuit.

Au début j’ai caché la chose y compris aux personnes de la maison, excepté ma

sœur, leur disant qu’il s’agissait de crises du cœur. Mais, par la suite, ma

mère et une jeune fille

qui vivait avec nous, ont été informées. Les personnes qui étaient témoins de

mes chutes avaient de la peine pour moi, mais ignoraient tout à fait leur

origine. Une nuit, le malin m’a jetée sur le parquet, me faisant passer

par-dessus ma sœur qui dormait sur un matelas étalé par terre à côté de mon lit.

Deolinda s’est levée, m’a prise dans ses bras m’ordonnant : « — Va dans ton

lit ! » Remise à ma place, je me suis levée brusquement en émettant des

sifflements. À peine me suis-je rendue compte de ce qui arrivait, j’ai commencé

à pleurer et dis à ma sœur : « — Oh ! Qu’ai-je fait ?! » Elle m’a tranquillisée

en disant : « — Ne t’affliges pas : ce n’était pas toi ! » La nuit suivante la

même chose s’est produite et, à ma sœur qui voulait me reposer sur mon lit je

lui ai crié, en l’éloignant de moi : « — Non, non, au lit je n’irai pas ! » À

peine je me rendais compte du mal que je faisais, je pleurais.

Une nuit le « manchot » a fait les pires choses que l’on puisse imaginer, des

choses que je ne connaissais pas et même j’ignorais. Alors je pleurais amèrement

et pensais ne pas pouvoir recevoir mon Jésus, sans me confesser.

Ce jour-là, Monsieur le Curé était absent, mais je sentais qu’il me serait bien

difficile de lui parler de ces choses-là. Je sentais ne pas pouvoir m’ouvrir à

lui. Ma sœur qui, voyant mes larmes, cherchait à me réconforter par tous les

moyens, mais n’y réussissait pas, s’est proposée d’aller chercher mon directeur

spirituel qui prêchait dans un village voisin. Je lui ai dit que cela ne serait

pas nécessaire, car je ne lui dirais pas ce qui se passait. Je lui ai demandé

une image de Notre-Dame et, avec beaucoup de sacrifice, j’ai écrit succinctement

ce qui était nécessaire pour être comprise. Je l’ai cachée sous l’oreiller en

attendant que l’heure arrive de la remettre. Mais, de façon imprévue, mon

directeur spirituel est arrivé avec Jésus-Hostie, accompagné par un séminariste.

Il avait été informé de l’absence de Monsieur le Curé. Quand il m’a annoncé

qu’il m’apportait Jésus, je lui ai dit : « — Je ne peux pas faire la Communion

sans me confesser. »

Les larmes et la honte ne me permettaient pas de parler. Je lui ai dit,

toutefois, avoir écrit un billet. Il l’a pris, l’a lu et, pour me tranquilliser,

m’a assuré qu’étant donné les précédents, il avait prévu cette épreuve, même

s’il n’avait jamais osé m’en prévenir.

Cette tribulation s’est répétée plusieurs fois. J’étais victime des ces

furieuses attaques deux fois par jour, vers neuf ou dix heures de la nuit et

aussitôt après midi, et cela durait parfois plus d’une heure. Pendant ces

assauts je ressentais en moi la rage et la fureur infernales. Je ne consentais

pas que l’on me parle de Jésus et de Marie, ni même de voir leurs images : je

leur crachais dessus et les piétinais. Je ne pouvais pas non plus sentir la

présence de mon Directeur spirituel : je l’insultais et voulais même le frapper,

ainsi que quelques personnes de la maison. Mon corps devenait violet et

sanguinolent à cause des morsures.

Je disais pareillement des gros-mots envers les personnes présentes. Oh !

Combien j’aimerais que beaucoup aient pu le voir, afin qu’ils craignent l’enfer

et arrêtent d’offenser Jésus !

À chaque fois que l’influence du démon cessait et, me souvenant de tout ce que

je venais de faire et de dire, d’angoissants scrupules m’envahissaient ; j’avais

l’impression d’être la plus grande criminelle. Ce furent des mois de douloureux

martyre. J’aurais beaucoup à dire sur ce registre, mais je ne le peux pas : mon

âme ne résisterait pas à l’évocation de telles souffrances.

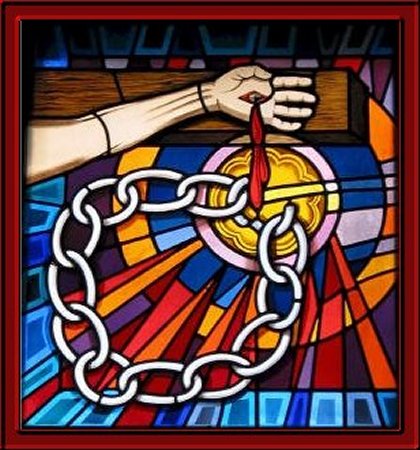

Jésus me montre ses divines plaies

Une nuit, Jésus m’est apparu: sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté, il

portait ses plaies

ouvertes,

très profondes, desquelles jaillissait, abondamment, du sang. De celle de son

côté, le sang coulait jusqu’à la ceinture, traversait la bande de lin et coulait

jusqu’à terre. J’ai baisé les plaies des mains avec beaucoup d’amour et je

désirais ardemment embrasser celles des pieds, mais, étant dans mon lit, je ne

le pouvais pas. Je n’ai rien dit, mais Il devina mon désir et m’accorda la

possibilité de le faire. J’ai ensuite fixé la plaie du côté. Pleine de

compassion, je me suis jetée dans les bras de Jésus, lui disant : « — O mon

Jésus, combien vous avez souffert par amour pour moi ! » Je suis restée ainsi

quelques instants, jusqu’au moment où Jésus a disparu. ouvertes,

très profondes, desquelles jaillissait, abondamment, du sang. De celle de son

côté, le sang coulait jusqu’à la ceinture, traversait la bande de lin et coulait

jusqu’à terre. J’ai baisé les plaies des mains avec beaucoup d’amour et je

désirais ardemment embrasser celles des pieds, mais, étant dans mon lit, je ne

le pouvais pas. Je n’ai rien dit, mais Il devina mon désir et m’accorda la

possibilité de le faire. J’ai ensuite fixé la plaie du côté. Pleine de

compassion, je me suis jetée dans les bras de Jésus, lui disant : « — O mon

Jésus, combien vous avez souffert par amour pour moi ! » Je suis restée ainsi

quelques instants, jusqu’au moment où Jésus a disparu.

Il est inutile de dire que plus jamais cette vision ne s’effacera de ma mémoire.

Aujourd’hui encore je sens mon cœur blessé, au souvenir de ce tableau. Je n’en

parle que par obéissance et par amour pour Jésus. Je pense qu’il a agi ainsi

pour me préparer à ce que maintenant je vais raconter : qu’Il m’en donne la

force et la grâce !

Le 23 juillet 1938 j’écrivais : « Jésus est ma force, mon amour, mon Époux.

Acceptez, ô Jésus, que votre toute petite fiancée vous dise, non pas des lèvres,

mais du cœur : Je n’appartiens qu’à vous !

Je n’ai rien, rien qui ne soit à Jésus.

Cela coûte de parler ainsi, alors que l’on ressent le contraire et que l’on vit

les heures les plus amères de sa vie, des journées de tant de luttes où le démon

m’affirme le contraire, rien que le contraire.

Maudit, je ne t’appartiens pas. Tu n’es digne que de mépris. Tu es menteur!

Jésus est tout à moi, et moi, je suis toute à Jésus. Mon cœur, mon cœur, crie

fort, très fort à ton Jésus et dis-lui que tu l’aimes, que tu l’aimes plus que

toutes les choses de la terre et du Ciel !

Je suis à Jésus dans les joies, dans les peines, dans les ténèbres, dans les

terribles tribulations, dans la pauvreté, dans l’abandon total.

Je souffre tout pour Jésus, pour le contempler, pour sauver les âmes.

Envoyez, ô Jésus, à votre Alexandrina, votre victime, tout ce que l’on peut

imaginer, tout ce qui existe et peut s’appeler souffrance. Avec Vous, avec votre

aide divine et avec celle de la votre et ma tendre Maman du Ciel, je vaincrai

toujours. Je ne crains rien.

Je t’embrasse et te serre dans mes bras, ô Croix bénie de mon Jésus !

[71]

Ma retraite spirituelle

Chaque fois que j’apprenais que certaines personnes faisaient leur retraite

spirituelle, je disais : « — Tout le monde fait sa retraite, sauf moi! Je ne

sais même pas ce que c’est. »

J’ai osé dire ceci plusieurs fois en présence de mon directeur spirituel. Il me

promit que si le Père provincial le lui permettait, il serait venu pour me la

faire. Par une grande faveur, le Seigneur, dans ses desseins, le permit. Ce fut

le 30 septembre 1938 que mon Père spirituel est venu la commencer.

À ce temps-là, mon âme se trouvait vivre dans de grandes agonies et, quelques

fois, je me sentais sur le point de tomber dans des abîmes épouvantables.

Pendant les jours de retraite, mes souffrances ont redoublé et ces abîmes sont

devenus terrifiants. La justice du Père éternel tombait sur moi et souvent me

criait : « — Vengeance, vengeance, etc. » — pendant que les souffrances du corps

et de l’âme augmentaient. Il est impossible de les décrire ; il est nécessaire

de les avoir senties et vécues. Je passais les jours et les nuits roulant sur

mon lit, en entendant la voix puissante du Père Éternel.

Au matin du 2 octobre 1938, Jésus m’a dit que j’allais souffrir toute sa sainte

Passion, du Jardin des Oliviers au Calvaire, sans aller jusqu’au “Consummatum

est”. Je devrais la souffrir le 3 et ensuite tous les vendredis juste après

12 heures jusqu’à 15 heures, mais que pour la première fois Il resterait avec

moi jusqu’à 18 heures pour me confier ses lamentations.

Je ne me suis pas refusée. J’ai informé mon directeur de tout ce que Jésus

m’avait dit. J’attendais le jour et l’heure, très affligée, car ni moi ni mon

directeur, nous n’avions aucune idée de ce qui allait arriver. Dans la nuit du 2

au 3 octobre, l’agonie de mon âme fut bien grande. La souffrance de mon corps,

fut-elle aussi très grande: vomissements de sang et douleurs terribles. Pendant

plusieurs jours j’ai vomi et pendant cinq jours, je n’ai rien avalé. Ce fut donc

avec cette souffrance que j’ai abordé ma première crucifixion. Quelle horreur je

sentais en moi! Quelle peur et quelle terreur! Mon affliction était indicible.

Juste après l’heure de midi, Jésus est venu m’inviter : « — Voilà, ma fille, Le

Jardin des Oliviers est prêt, ainsi que le Calvaire. Acceptes-tu ? »

J’ai senti que Notre Seigneur, pour quelque temps, m’accompagna sur le chemin du

Calvaire. Ensuite, je me suis sentie seule. Je le voyais là haut, grandeur

nature, cloué sur la Croix. J’ai cheminé sans le perdre de vue… je devais

arriver près de Lui.

[73]

J’ai vu deux fois sainte Thérèse.

La première fois à la porte du Carmel, dans sa tenue, entre deux autres sœurs,

puis entourée de roses et recouverte d’un manteau céleste.

NOTA : Étant donné qu’Alexandrina ne s’est

jamais disposée à décrire le phénomène de la Passion, nous transcrivons ici la

lettre suivante, adressée à son Directeur spirituel, où elle décrit les

sentiments de son âme pendant les heures qui précédaient la Passion.

Je cherche un peu de soulagement dans ma souffrance. J’attends l’heure de ma

crucifixion. Je ne peux pas parler. Mon cœur galope. Dans mon âme c’est la

rébellion, l’émeute. Le poids m’écrase. Ténèbres, nuit menaçante et triste ; je

me trouve dans un état d’abandon effrayant. Il me semble cheminer au milieu de

la haine de tous, de tribunal en tribunal. Pauvre de moi! Et je n’ai pas reçu

Jésus! J’ai confiance qu’il suppléera dans les Communions spirituelles,

nonobstant la nausée que je sens de moi-même et l’horreur pour mon énorme

misère.

Hier, la température s’est calmée. Au début je ressentais des choses horribles.

Mon corps était tout transpercé de long en large comme par d’aiguës pointes.

Quels terribles moments ! Malgré un court soulagement, je suis toujours restée

dans une nuit très obscure, dans une profonde tristesse. Je peux dire que je

suis restée toute la nuit à tenir compagnie à Notre Seigneur, me concentrant un

peu sur la tragédie de la nuit du jeudi saint. Il me semblait que Jésus

m’invitait au Jardin des Oliviers. Que de mouvements de foule ! Ces choses je

les ressentais dans mon âme.

Mon Père, tout ce que je dicte me semble mensonger. Combien de doutes ! Que

d’effroi à l’approche de la Passion ! J’ai déjà dit à Deolinda

que c’est un miracle que de pouvoir en résister : mon cœur ne bat presque plus.

Que Jésus soit avec moi. Je n’ajoute rien, parce que je ne le peux plus...

Ici, elle interrompt sa lettre, parce que la Passion commence alors. Sa sœur,

Deolinda nous la décrit comme suit :

« Mon Père, quel vendredi saint ! Ce fut vraiment le vendredi de la Passion !

Avant que celle-ci ne commence, combien son visage était empreint d’affliction !

Elle craignait ce jour et disait : « Combien j’aimerais qu’il soit déjà

passé ! » Je la réconfortais comme je le pouvais, la caressant, alors que

moi-même j’étais remplie de peur et d’affliction ?

Pendant la Passion, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer et j’ai remarqué que

presque toutes les personnes présentes pleuraient. Quel spectacle émouvant !

L’agonie du Jardin des Oliviers, fut longue et afflictive. On entendait des

gémissements très profonds et à un certain moment, elle suait le sang. De la

flagellation, je ne vous en parle même pas, et non plus du couronnent d’épines !

Les coups de la flagellation la mirent à genoux; ses mains semblaient attachées.

J’ai voulu lui mettre un coussin sous les genoux, mais elle changea de place,

elle n’en voulait pas. Elle a les genoux en piteux état. Les coups sont

innombrables... elle les reçut pendant bien longtemps... Il fallait en arriver

là. Les coups de canne sur la tête couronnée d’épines, furent aussi très

nombreux. Pendant la Passion elle vomit deux fois : uniquement de l’eau, car

elle n’avait rien à l’estomac. La sueur était si abondante que ses cheveux en

étaient trempés. En passant la main sur ses vêtements, j’ai pu constater qu’ils

étaient aussi tout trempés.

À la fin du couronnement d’épines elle ressemblait à un cadavre.

Le chanoine Borlido — de Viana do Castelo — et deux autres personnes, ainsi que

le docteur Almiro de Vasconcelos — de Penafiel — son épouse et sa sœur Judith,

étaient présents ».

Et Alexandrina poursuit :

Ma souffrance fut bien douloureuse, pendant quelques jours. Les vomissements de

sang et une soif brûlante continuèrent. Aucune eau n’était capable de ma

rassasier. Je ne pouvais pas boire... J’ai passé des jours ayant l’eau qui me

coulait sur les lèvres, mais sans pouvoir l’avaler.

[76] J’étais fatiguée et les personnes qui m’assistaient

étaient elles aussi fatiguées. Alors même qu’une grande quantité d’eau était

passée sur mes lèvres, j’en demandais encore : « — Donnez-moi de l’eau, beaucoup

d’eau, des sceaux d’eau ! » — J’avais l’impression de brûler : aucune eau me

rassasiait.

Je sentais des odeurs horribles. Je ne voulais pas que les personnes

s’approchent de moi : elles sentaient comme des chiens morts. On de donnait des

violettes et des parfums à sentir, mais ils éloignaient tout : la même puanteur

me tourmentait toujours.

Les jours où je pouvais prendre quelques aliments, ceux-ci avaient pour moi un

si mauvais goût que j’avais des nausées : toutes ces choses exhalaient des

odeurs répugnantes.

Combien de choses j’aurais à dire si je pouvais décrire tout ce que je ressens !

Il m’en manque le courage, car il est très pénible de remémorer toutes ces

choses.

Doutes et scrupules de tromperie.

Examens médicaux et théologiques

En même temps que les grâces divines augmentaient, augmentaient aussi les doutes

et la peur

de me

tromper et de tromper mon Directeur ainsi que tous ceux qui vivaient autour de

moi. Mon martyre augmentait, lui aussi, de plus en plus : il me semblait que

tout était faux et inventé par moi. Mon Dieu, quel coup pour mon cœur ! Les

ténèbres m’enveloppaient : je n’avais aucune lumière pour me montrer le chemin.

Mon Directeur faisait pourtant bien des efforts pour me redonner confiance, mais

rien n'y réussissait. de me

tromper et de tromper mon Directeur ainsi que tous ceux qui vivaient autour de

moi. Mon martyre augmentait, lui aussi, de plus en plus : il me semblait que

tout était faux et inventé par moi. Mon Dieu, quel coup pour mon cœur ! Les

ténèbres m’enveloppaient : je n’avais aucune lumière pour me montrer le chemin.

Mon Directeur faisait pourtant bien des efforts pour me redonner confiance, mais

rien n'y réussissait.

Malgré cela, je me faisais violence pour m’abandonner dans les bras de Jésus,

afin de ne pas être prise dans le tourbillon.

Je souffrais beaucoup à cause des larmes de ceux qui m’entouraient et, je

pensais : « — Mon Dieu, si le courage leur manque, comment n’en manquerai-je

pas ? »

Quelle humiliation je ressentais d’être observée par d’autres ! O, si seulement

je pouvais souffrir seule et que ce soit Jésus le seul à savoir combien je

souffrais pour Lui !

Aussitôt après la deuxième crucifixion, les examens, faits par des Père de la

Compagnie [de Jésus], ont commencé. Quelle honte j’ai éprouvé, non pas pendant

la Passion, mais avant et après !

J’ai commencé à comprendre que mon Directeur spirituel souffrait beaucoup,

intimement, à cause de moi, c’est-à-dire, en voyant tout ce qui arrivait.

[79]

Les examens des théologiens ont été suivis par ceux, très douloureux, des

médecins,

lesquels laissaient mon corps en piteux état. J’avais l’impression de

comparaître devant un tribunal, comme si j’avais commis les plus grands crimes.

Combien il m’était pénible de les voir entrer dans ma chambre, m’examiner et

ensuite se réunir dans une salle pour discuter sur mon cas, me laissant sous le

poids de la plus grande humiliation !

Si je ne me trompe pas, ce fut à partir de la troisième crucifixion que les

médecins sont venus examiner mon cas. C’est difficile et je sais que je ne peux

pas décrire toute ma souffrance. Ils laissaient mon corps martyrisé, mais

d’autres choses m’étaient encore plus pénibles. Quelle humiliation j’ai dû

subir ! Quelle triste figure je faisais devant eux ! Pas même le plus grand

criminel n’aurait pas été jugé par un tribunal avec autant de soin. Si je

pouvais ouvrir mon âme afin que l’on puisse voir ce qui se passe en elle et ce

que j’ai vécu quotidiennement — car je revis ces jours ! — je le ferais pour le

bien des âmes, en dévoilant combien je souffrais pour l’amour de Jésus et pour

elles. Ce n’est que pour cela que je me suis soumise à de telles souffrances.

Quand mon Directeur m’a proposé ces examens, il m’a laissé entendre que je ne

serais examinée que par les médecins ; ce fut pour moi un grand déchirement ;

une forte répulsion a jailli en moi. Je voulais souffrir cachée, que seul Jésus

connaisse ma souffrance. Mais l’obéissance commande. Je me suis réprimée et je

les ai acceptés pour Jésus. Il ne manquait plus que des médecins pour compléter

mon calvaire ! Certains ont été pour moi de vrais bourreaux placés sur ma route.

Ceux-ci, après leurs consultations, ont décidé de m’envoyer à Porto. Ce fut très

difficile pour moi de m’y soumettre étant donné mon état de santé. Je craignais

ne pas pouvoir faire le voyage et, lorsque le médecin assistant

m’y invita, je lui ai répondu : « — Vous-même, en 1928, vous ne m’avez pas

autorisé à aller à Fatima, et maintenant, alors que je suis bien plus

souffrante, vous voulez m’envoyer à Porto ? » Il a répliqué : « — C’est vrai que

je ne l’ai pas voulu, mais maintenant je le veux. » Je lui ai demandé si mon

Père spirituel était au courant de cette décision. M’ayant répondu par

l’affirmative, j’ai cédé à sa requête.

Le 6 décembre 1938, vers onze heures, j'ai été transportée de mon lit à

l’ambulance. Dans la matinée, plusieurs personnes amies sont venues me rendre

visite ; presque toutes ont pleuré ; il en était de même pour ma famille. En ce

qui me concerne, j’avais cherché à toutes les égayer, faisant semblant ne rien

souffrir. Le voyage fut douloureux. Il nous a pris presque trois heures et

demie, car nous devions faire plusieurs pauses, à cause de mon état de santé.

[82]

À Porto, dans le cabinet du docteur Roberto de Carvalho on m’a fait passer une

radio. Il m’a traitée avec beaucoup de délicatesse et, en me donnant congé, il

m’a dit : « — Pauvre fille, combien tu souffres ! »

De là j'ai été envoyée au Collège des Filles de Marie Immaculée, où j'ai été

très bien traitée. Par contre, à cause des chaos de la route, j’ai failli

m’évanouir, plus d’une fois. J’ai été examinée par le docteur Pessegueiro : cela

n’a servi qu’à augmenter ma souffrance.

[83]

Le voyage de retour a été très pénible, lui aussi. À peine rentrée dans ma

petite chambre, j’ai été entourée par des personnes amies.

Le 26 décembre 1938, j’ai reçu la visite et subi les examens du docteur Elísio

de Moura, lequel m’a traité cruellement, en essayant violemment de me faire

asseoir sur une chaise. N’y réussissant pas, il me jeta sur le lit, faisant

plusieurs expériences qui toutes m’ont beaucoup fait souffrir. Il m’obstrua la

bouche, me jeta contre le mur, sur lequel je me suis cognée avec force. Me

voyant presque évanouie, il m’a dit : « — O ma Jeannette, ne tombe pas dans les

pommes ! »

Sans le faire exprès, j’ai pleuré, mais toutes mes larmes et mes souffrances,

très nombreuses, je les ai offertes à Jésus. Ce que j’en dis là est loin de la

réalité. Je lui ai tout pardonné, parce qu’il venait en mission d’étude.

Le 5 décembre 1939, Monsieur le Curé, accompagné de Monsieur le chanoine Vilar,

sont venus me visiter. Ce dernier, les présentations faites, est resté seul avec

moi, pour me parler.

Nous avons parlé des choses de Notre Seigneur, pendant deux heures. Ensuite, il

m’a parlé du but de sa visite, en commençant ainsi : « — Ma visite vous paraîtra

certainement étrange, car vous ne me connaissez pas. »

J’ai souri et je lui dis ensuite : « — Je sais, certainement, pourquoi vous êtes

venu. » Aussitôt il ajouta : « — Dites, dites, Alexandrina. » Je me suis

expliquée : « — Vous êtes envoyé par le Saint-Siège. C’était ce que je

ressentais dans mon âme à ce moment-là. « — C’est exact. » Et il m’a présenté

quelques documents de Rome, et ensuite m’a posé quelques questions auxquelles

j’ai répondu rondement. Je ne lui ai pas parlé de la Passion, par contre, lui,

il m’en a parlé. « — Il me semble que quelque chose vous arrive depuis quelques

mois... » Il a manifesté le désir d’y assister. Et, en effet, il est venu y

assister le vendredi suivant.

J’ai parlé de cela à mon directeur, lequel m’a conseillé de m’ouvrir à lui avec

franchise. Le chanoine est revenu quatre fois, mais, pour sa mission, que deux

fois. Si je ne me trompe, dès la première fois, il me dit : « — Notez,

Alexandrina, j’aurais préféré vous connaître dans d’autres circonstances, avant

que je ne vienne, chargé d’une mission, comme ce fut le cas. » Il m’a confié le

secret de son départ pour Rome, duquel, seul l’Archevêque était au courent.

Étant donné que je me sentais bien à l’aise pour parler avec lui et, ayant la

permission de mon Père spirituel, nous avons beaucoup parlé de Jésus : je me

suis sentie enveloppée dans une atmosphère de sainteté et de sagesse, comme bien

peu de fois cela arrive, en conversant avec d’autres prêtres. Je lui ai avoué

que, par tempérament, je n’avais pas l’habitude de procéder de la même manière

avec les autres, mais que lui, il m’inspirait confiance. Il m’a répondu : « —

Vous faites bien de ne pas en parler : ils ne le comprendraient pas. »

Quand il a pris congé de moi pour s’en retourner à Rome, j’ai pleuré. Il m’a

promis de m’écrire et m’a demandé d’être sa médiatrice sur terre.

J’ai, en effet, reçu de lui plusieurs lettres, auxquelles j’ai répondu : nous

nous sommes aidés mutuellement par des prières à Notre Seigneur.

Jésus me demandait de nouveau sacrifices. À cause des examens médicaux et de

l’intervention du Saint-Siège, mon cas est devenu plus connu : pour moi, qui ne

souhaitais que l’anonymat, cela fut un martyre !

Ma famille ne me rapportait pas les nouvelles qui circulaient, mais, malgré

cela, j’ai appris les commentaires que l’on faisait sur ma vie. Pauvres

ignorants, combien de mensonges ils diffusaient ! Quelques-uns affirmaient que

mon voyage à Porto avait pour but d’obtenir une pension mensuelle de la part de

Monsieur Oliveira Salazar [alors Président du Conseil portugais] ; ils parlaient

même de chiffres absurdes et discordants : 500 escudos pour les uns, 300 ou 200

pour les autres ; aucune tentative ne réussissait à faire taire de tels

mensonges.

D’autres encore, disaient que j’y étais allée pour « mesurer mon degré de

sainteté » sur une machine spéciale. Deolinda, pour faire terre cette version,

répliquait : « — Si cela était possible, j’irai moi aussi, pour contrôler à quel

point je le suis. »

J’éprouvais de la peine en constatant que les choses du Seigneur étaient si mal

comprises.

D’autres encore propageaient que les prêtres qui me rendaient visite,

recueillaient de l’argent dans les paroisses et me l’apportait et, que c’était

pour cela que rien ne manquait jamais chez moi.

Autres, pour en finir, disaient que je faisais la «voyante» : en effet des

personnes sont venues chez nous pour connaître leur avenir. Je les recevais avec

beaucoup de sérénité, feignant ne pas comprendre leur manège, mais quand elles

insistaient, je leur répondais : « — Je ne suis pas voyante, personne peut

deviner l’avenir. Nous n’avons pas le droit de pénétrer dans la pensée d’autrui.

Seul le Seigneur le connaît.

Et le temps passait ainsi.

Visite d’un médecin envoyé par Jésus

Le

29 janvier 1941, j’ai reçu la visite d’un Prêtre connu, lequel était accompagné

de plusieurs personnes de sa paroisse. Dès son arrivée, il me les a présentées,

mais ce n’est qu’après un long moment de conversation que j’ai appris que parmi

eux se trouvait un médecin. Sachant cela, je me suis sentie gênée, non pas que

je sois en train de mentir, en parlant de ma souffrance, mais bonnement parce

que je ne m’attendais pas à sa présence. Il est toutefois resté discret et

souriant. Je ne sais pas ce que je ressentais pour lui au plus profond de moi.

J’étais alors loin de penser qu’il deviendrait dans quelques instants mon

médecin traitant. Le

29 janvier 1941, j’ai reçu la visite d’un Prêtre connu, lequel était accompagné

de plusieurs personnes de sa paroisse. Dès son arrivée, il me les a présentées,

mais ce n’est qu’après un long moment de conversation que j’ai appris que parmi

eux se trouvait un médecin. Sachant cela, je me suis sentie gênée, non pas que

je sois en train de mentir, en parlant de ma souffrance, mais bonnement parce

que je ne m’attendais pas à sa présence. Il est toutefois resté discret et

souriant. Je ne sais pas ce que je ressentais pour lui au plus profond de moi.

J’étais alors loin de penser qu’il deviendrait dans quelques instants mon

médecin traitant.

Il a commencé à m’examiner minutieusement, mas avec beaucoup de prudence et de

tendresse. Son examen terminé, il lui a paru judicieux d’inviter le Dr Abel

Pacheco, jusqu’alors mon médecin traitant, afin de l’informer de son

diagnostique. Cela m’a peinée, car j’en avais assez d’examens médicaux, mais

j’ai cédé, ayant toujours en vue la volonté de Notre Seigneur et le bien des

âmes.

Le premier mai de la même année j’ai été examinée par le docteur Pacheco.

L’examen a duré peu de minutes, mais il a été la cause de grandes souffrances

pour mon corps et pour mon âme : pour le corps parce que ses mains semblaient de

fer ; pour l’âme parce que je ressentais déjà les humiliations et les résultats

de cet examen. Malgré cela, j’étais encore loin d’en voir le bout ! J’ai été

informée par le docteur Dias de Azevedo qu’il serait mieux que je retourne à

Porto afin de consulter le docteur Gomes de Araujo, si telle était la volonté de

Notre Seigneur.

[87] Il m’a suggéré de demander la lumière divine e, car il ne

voulait en rien contrarier le Seigneur.

Pendant un mois j’ai prié pour savoir si c’était bien là la volonté de Dieu.

Plus je demandais de la lumière et plus les ténèbres augmentaient et plus

profonde devenait la souffrance de l’âme, car je ne savais pas quoi faire.

Finalement, le Seigneur m’a dit que c’était sa divine volonté que je parte à

Porto.

[88]

Mon état physique était assez grave. Ils craignaient de me sortir de mon lit

pour un aussi grand voyage. Moi-même je craignais beaucoup : si, rien que le

fait de me toucher était cause de grandes souffrances, comment pouvais-je aller

aussi loin ?... Encouragée par les paroles de Notre Seigneur, j’avais confiance

en lui et sous sa divine action, je me suis préparée pour partir à l’aube du 15

juillet 1941.

À quatre heures, j’avais déjà fait mes prières. Pour montrer que j’en étais

contente, j’ai appelé ma sœur pour lui dire que “nous allions en ville” :

rien que pour cacher ma douleur. Pendant que je lui disais cela, j’ai entendu la

voiture qui arrivait chez nous.

Le docteur Dias de Azevedo et un monsieur de nos amis

sont entrés dans ma chambre. Après une courte conversation, pendant que ma sœur

s’habillait, nous nous sommes préparés pour partir. Nous avons pris la route à

4,30 heures, afin de ne pas alarmer la population ; il faisait encore nuit. En

effet, nous sommes sortis du pays sans rencontrer personne.

Mon âme était encore ans dans un plus grand silence ! Plongée dans un abîme de

tristesse, sans interrompre mon intime union avec Jésus, je voyageais Lui

demandant toujours davantage de courage pour les examens qui m’attendaient et en

offrant mon sacrifice afin d’avoir son divin Amour et pour les âmes. J’invoquais

aussi la Maman du Ciel et les saints qui m’étaient les plus chers. Rien ne

m’attirait et, tout ce que je voyais me causait une profonde tristesse. De temps

à autre ils interrompaient mon silence pour me demander si j’allais bien ; je

les en remerciais sans même sortir de l’abîme dans lequel j’étais plongée. Il

faisait jour déjà quand nous sommes arrivés à Trofa, chez la personne qui nous

accompagnait : là je devais me reposer et recevoir mon Jésus, en attendant de

repartir pour Porto. Avant de reprendre le voyage, j’ai été portée dans le

jardin de monsieur Sampaio et, soutenue par l’action divine, je me suis

approchée de quelques petites fleurs que j’ai cueillies en pensant : « — Le

Seigneur, quand Il les a créées, savait déjà qu’aujourd’hui je serais venue les

cueillir. » Ensuite j’ai été photographiée à deux endroits différents et, de

l’un à l’autre, je me suis déplacée toute seule, ce qui n’était plus jamais

arrivé depuis que j’avais pris le lit,

de la même façon que plus jamais je ne m’étais retournée dans mon lit sans aide

de quelqu’un. Ce fut un miracle divin, car sans lui, je n’aurais pas pu le

faire.

Nous avons repris le voyage : mon âme souffrait horriblement. À six kilomètres

de Porto, Notre Seigneur a retiré son action divine. J’ai commencé à ressentir

les habituelles souffrances physiques qui m’ont tourmentée jusqu’à la fin du

voyage. J’ai dit alors, non pas parce que je connaissais la distance, mais parce

que mon état me l’a fait dire : « — Nous sommes déjà proches de Porto. »

Quelqu’un a répondu : « — Nous arrivons, nous arrivons ! » En effet, j’avais pu

voir qu’il ne manquait plus que six kilomètres.

La sortie en voiture vers le cabinet a été douloureuse, autrement dit : martyre

pour le corps, agonie pour l’âme; il me semblait que j’allais mourir.

Avant d’entrer dans la salle des consultations, j’ai dit à celui qui me portait

dans ses bras : « — Posez-moi, posez-moi, même si c’est sur le carrelage ! » À

ce même moment le médecin est arrivé et il me fit coucher sur un brancard, où je

suis restée en attendant la visite. Quelques instants avant que je ne rentre

dans le cabinet, Jésus m’a libérée de l’agonie de l’âme, ne me laissant que les

souffrances physiques, afin que je puisse mieux résister.

L’examen a été assez long et douloureux. Pendant que je me déshabillais,

quelqu’un m’a dit de ne pas m’affliger. Moi, me souvenant ce que l’on avait fait

à Jésus, j’ai dit : « — Même Jésus a été déshabillé. » Et je n’ai pensé à rien

d’autre. Le docteur Gomes de Araujo, même si un peu brusque, a été prudent et

attentionné.

Pendant le retour à la maison, Jésus a exercé sur moi son action divine, afin

que je résiste au voyage, mais il m’a laissée de nouveau l’âme angoissée.

Arrivés à Ribeirão je suis allée me reposer chez le docteur Azevedo afin

d’attendre la nuit et de pouvoir rentrer au village sans que nul ne s’en rende

compte.

Que ce soit dans l’une comme dans l’autre maison, j’ai été traitée avec beaucoup

d’attentions, mais nul ne parvenait à me réconforter, alors même que je souriais

pour cacher le plus possible ma douleur. Il faisait déjà nuit quand nous avons

repris le voyage. Tout m’invitait à un silence de plus en plus profond. J’étais

indifférente à tout. Pendant le trajet, je n’ai rien vu d’autre que les fleurs

du jardin de Famalicão parce que quelqu’un me les avaient signalées. Nous sommes

arrivés à la maison à minuit, obtenant ainsi, que personne ne se soit rendu

compte de notre absence.

Après ce voyage, mes souffrances physiques ont assez augmenté. Tout ce que je devais souffrir le jour du voyage, Notre Seigneur

me l’a gardé pour le lendemain, allant de plus en plus mal.

Lettre à Notre Dame

« Balasar, le 30 avril 1941 « Balasar, le 30 avril 1941

Chère Petit Maman

Pour entamer ton mois bénit, je viens demander ta bénédiction, ton amour, afin

que je puisse aimer le tien et mon bien-aime Jésus. Je veux l’aimer, beaucoup,

beaucoup, jusqu’à devenir folle d’amour ; je ne veux vivre et mourir que par

amour ! Aidez, ma tendre Petite Maman, votre Jésus à immoler et à sacrifier

celle qui veut donner son sang et sa vie pour les âmes et pour votre Jésus.

Donne-moi, ma tendre Maman, ta pureté, ton humilité, ton obéissance ; donne-moi

tes vertus afin que je sois sainte, afin de rendre gloire à ton Jésus pour

lequel seul je veux vivre.

Petite Maman, je te demande cette petite aumône du Ciel : je veux que le mois de

mai soit pour moi soit le dernier que je passe sur terre. Je veux aller

rapidement jouir de ton Jésus et de ta compagnie. Je veux continuer auprès de

toi à implorer pardon et miséricorde pour le monde qui est le tien. Ta fille la

plus indigne, la pauvre Alexandrina.

P. S. Je ferai tomber une pluie de grâces et d’amour sur tous ceux et celles

qui, sur la terre, me sont chers.

A jamais ta fille, Alexandrina.

Visite du Révérend Père Terças.

Conséquences de cette visite

Le 27 août 1941 j’ai reçu la visite de Monsieur le curé accompagné du Révérend

Père Terças et d’un autre prêtre. Cette visite fut pour moi très crispante,

parce que j’ai dû faire le sacrifice de répondre devant tous à une série de

questions du Père Terças. J’ai répondu consciencieusement à toutes les

questions, car j’ai pensé qu’il était venu pour faire une étude, comme d’autres

l’avaient fait. Cependant, le Seigneur seul sait combien cela m’a coûté de

devoir parler de la “Passion” ; et ce fut surtout sur celle-ci qu’il

m’interrogea.

Monsieur le Curé m’a dit que le Révérend désirait revenir vendredi, 29 août. Je

ne voulais pas y consentir sans consulter mon Directeur mais, m’ayant dit qu’il

devait repartir à Lisbonne ce jour-là,

j’ai cédé à sa demande, lui disant : « — Je pense que vous ne venez pas ici par

curiosité, n’est-ce pas ? » Ayant été rassurée sur ce point, j’ai accepté, même

si sa visite un vendredi me déplaisait assez.

Le Révérend ne manqua pas son rendez-vous, mais il est venu accompagné de trois

prêtres. J’étais bien loin de penser que cette visite me préparait un nouveau

calvaire : peu après il publiait tout ce qu’il avait vu et tout ce qu’il avait

appris sur moi.

[92]

Que Jésus accepte les souffrances qui m’ont été causées par cette publication

qui mit sur la place publique mes secrets cachés pendant de longues années.

De temps à autre, les commentaires qui étaient faits sur moi, me venaient aux

oreilles : c’étaient comme des épines que les gens involontairement

m’enfonçaient dans l’âme. Ceux qui lisaient cette revue-là ou écoutaient ce qui

se disait sur moi, avaient sur moi des idées diverses.

Mon voyage à Porto et la publication de ma vie inquiétèrent les esprits des

Supérieurs de mon Directeur spirituel au point de lui interdire de me visiter et

de me fournir l’assistance religieuse dont j’avais besoin ; ils lui interdirent

aussi de m’écrire et de recevoir des nouvelles de moi.

Après cela, j’ai commencé à vivre de leurres : mon Directeur spirituel,

viendra-t-il aujourd’hui, viendra-t-il demain ? Ma pensée était préoccupée par

mille et une choses. J’étais impressionnée me rappelant que je perdais mon temps

avec des choses inutiles, mais je n’arrivais pas à détourner mon esprit de ce

qui me faisait tant souffrir. Je passais quelques heures à me persuader que tout

pouvait arriver comme je le pensais. Un jour, je me suis persuadée que, n’ayant

pas été prévenue par mon Directeur spirituel, celui-ci viendrait célébrer la

Sainte Messe dans ma chambre. J’ai pensé : il viendra demain par le train, sans

me prévenir. Lorsque j’ai entendu le train s’approcher et arriver à l’arrêt,

j’ai cru qu’il s’était arrêté plus de temps qu’il n’en faut, et l’idée d’un

accident me traversa l’esprit : mon Directeur spirituel étant victime de cet

accident, pendant lequel il aurait perdu une jambe. Les gens voulaient le

conduire à Póvoa, mais le Révérend refusa, alléguant qu’il venait chez moi,

qu’il fallait qu’il soit conduit en ma présence. Je me suis imaginée le voir

entrer dans ma chambre, porté par diverses personnes : il semblait moribond.

L’une des personnes portait sa jambe coupée. Quand ce tableau si vivant et

saisissant s’est présenté à mon âme, j’ai eu l’impression de me mettre à genoux

devant Notre Dame et de crier vers Elle : « O ma Petite Maman, montrez ici votre

pouvoir », en lui recollant la jambe. Après cela, j’ai conjecturé qu’il n’était

pas venu chez nous, mais qu’il avait été ramené à l’hôpital. Cela ayant été su,

j’ai eu comme le sentiment que ses frères en religion se réjouissaient et

disaient : voilà la preuve évidente que Notre Seigneur ne voulait qu’il aille

auprès d’elle.

Des absurdités comme celles-ci, j’en ai eu d’autres, mais qui ne m’ont pas fait

autant souffrir.

Ma vie a été tout entière une vie de sacrifice ; je peux presque dire que je ne

sais pas ce que c’est que jouir pleinement de la vie, ce qui ne me cause

d’ailleurs aucun regret. Je me sens à la fin de ma vie et, si à la peine d’avoir

offensé Notre Seigneur j’ajoute la jouissance du monde, qu’elle horreur cela

représente pour moi. N’avoir joui que du péché, quelle horreur.

J’aspire après l’éternité, car là seulement je saurai remercier Jésus de m’avoir

choisie pour vivre cette vie de sacrifice, désireuse toujours d’aimer Jésus et

de sauver les âmes.

Je sais que très peu personnes me comprendront, mais à moi, une seule chose me

suffit : Jésus comprend tout.

Mon testament

Mon désir est que mon enterrement soit pauvre. Je veux que mon cercueil soit

d’un type ni trop beau ni trop faible, afin de ne pas attirer l’attention de

personne. Je veux être habillée en blanc, comme « Fille de Marie », mais très

modeste. Toutefois je sais que j’ai une robe très belle, meilleur que celle que

j’avais prévue : on me l’a offerte et, comme je n’ai pas de volonté propre,

parce qu’elle est plus parfaite, j’accepte ce qu’on a bien voulu me donner.

Si cela n’est pas interdit par la Sainte Église, je veux beaucoup de fleurs sur

mon cercueil. Non point que je les mérite, mais bien parce que je les aime

beaucoup. S’il s’agissait de mérite, je n’aurais droit à rien.

Ma volonté est d’être mise en terre, sans cercueil en plomb. Je ne veux pas non

plus de grandes cérémonies, car ma mère n’en a pas les moyens.

Sur le trajet de mon enterrement je souhait le plus grand recueillement. J’ai

beaucoup de peine quand je regarde ou quand j’entends parler de la manière

d’accompagner les convois funèbres.

Je ne veux pas d’autopsie ; mon corps exposé en vie aux regards des médecins

suffit largement.

Sur ma tombe

Je veux

être inhumée, si possible, le visage tourné vers le tabernacle de notre église.

De la même manière que pendant ma vie je n’ai eu d’autre désir que celui d’être

tout près de Jésus au Saint-Sacrement et me tourner vers le tabernacle aussi

souvent que possible, ainsi après ma mort, je veux continuer à veillez sur le

tabernacle et à rester tournée vers lui. Je sais qu’avec les yeux de mon corps

je ne vois pas mon Jésus, mais je veux rester ainsi afin de mieux prouver

l’amour que j’ai envers la divine Eucharistie. Je veux

être inhumée, si possible, le visage tourné vers le tabernacle de notre église.

De la même manière que pendant ma vie je n’ai eu d’autre désir que celui d’être

tout près de Jésus au Saint-Sacrement et me tourner vers le tabernacle aussi

souvent que possible, ainsi après ma mort, je veux continuer à veillez sur le

tabernacle et à rester tournée vers lui. Je sais qu’avec les yeux de mon corps

je ne vois pas mon Jésus, mais je veux rester ainsi afin de mieux prouver

l’amour que j’ai envers la divine Eucharistie.

Je veux qu’autour de ma tombe on plante des martyrs, afin que par cette plante

on sache que les ayant aimés en vie, je les aime après ma mort. Intercalés aux

martyrs je veux des petits rosiers grimpants, de ceux qui ont beaucoup d’épines.

J’aime et j’aimerai la vie durant les martyrs que Jésus me donne et les épines

qui me blessent et je les aimerai après ma mort. Je les veux près de moi, pour

montrer que c’est par les épines et tous les martyrs que nous ressemblons le

plus à Jésus, que nous consolons son divin Cœur et que nous sauvons des âmes,

filles de son Sang. Quelle plus grande preuve d’amour pouvons-nous donner à

Notre Seigneur sinon acceptant avec joie ce qui est douleur, mépris,

humiliations ? Quelle plus grande joie pouvons-nous procurer à son divin Cœur

sinon en lui donnant des âmes, beaucoup d’âmes pour lesquelles il a souffert et

donné sa vie ?

Sur ma sépulture je veux aussi une croix et, près de celle-ci une image de ma

bien-aimée Petite Maman. Si cela est possible, j’aimerais qu’une couronne

d’épines entoure cette croix. La croix signalera que je l’ai portée la vie

durant et que je l’ai aimée jusqu’à la mort. La Petite Maman c’est pour montrer

que ce fut elle qui m’a aidée à monter le chemin douloureux de mon calvaire,

m’accompagnant jusqu’aux derniers moments de ma vie. J’ai confiance qu’il en

sera ainsi. Elle est Mère, et en tant que Mère, elle ne me laissera pas seule

aux derniers instants de ma vie.

J’aime Jésus, j’aime la Petite Maman, j’aime la souffrance, et ce n’est qu’au

Ciel que je comprendrai la valeur de toute ma souffrance !!!

Quarante jours passés à Foz (1943)

Pour satisfaire aux désirs de Monseigneur l’Archevêque,

[93] je me suis soumise à un autre examen médical qui a eu

lieu le 27 mai de cette année [1943]. Quand celui-ci m’a été annoncé,

une nouvelle souffrance s’empara de mon esprit. Mais voyant en tout cela la très

sainte Volonté de Dieu, comme toujours, par obéissance, bien qu'un nouvel examen

médical fût pour moi bien pénible, j’y ai consenti. Lors que j’ai appris la date

de celui-ci, j’ai ardemment prié la très Sainte Vierge de me donner la sérénité

nécessaire pour tout supporter avec courage et résignation, pour Jésus et pour

les âmes.

Le jour fixé, mon médecin traitant, le docteur Manuel Augusto Dias de Azevedo,

le docteur Henrique Gomes de Araujo, et le professeur Carlos Lima,

[95] sont venus chez nous. Je suis restée calme et sereine ;

le Seigneur m'avait exaucée ! L'un des médecins m'a demandé, tout à coup, si je

souffrais beaucoup, pour qui j'offrais mes souffrances et si je souffrais

volontairement. Il m'a demandé si je serais contente si le Seigneur, d'un moment

à l'autre, me libérait de mes douleurs. Je lui ai répondu qu'en vérité je

souffrais beaucoup, que j'endurais celles-ci pour l'amour de Dieu et pour la

conversion des pécheurs. Ils m'ont demandé quel était mon désir le plus grand.

J'ai répondu : « — Le Ciel. » Alors l’un d’eux m’a demandé si je désirais être

sainte, comme sainte Thérèse, comme sainte Claire, et bien d’autres, et être

mise sur les autels, en laissant comme elles une grande renommée dans le monde.

J'ai répondu : « — C'est ce qui m'intéresse le moins ! »

Voulant ébranler ma foi en Dieu, il m'a posé encore cette question : « — Si pour

sauver les pécheurs il était nécessaire de perdre ton âme, que ferais-tu ? » « —

J’ai pleinement confiance que la mienne serait sauvée, en sauvant celles des

autres ; mais si je devais la perdre, je dirais non à Notre Seigneur ; par

ailleurs, Il ne me demanderait jamais une pareille chose. Je peux toutefois dire

que j’ai offert au Seigneur mes yeux, qui sont ce que j’ai de plus cher dans mon

corps, si cela était nécessaire pour la conversion d’Hitler, de Staline et de

tous les autres fauteurs de guerre. »

— Et pourquoi ne manges-tu pas ?

— Je ne mange pas parce que je ne le peux pas ; je me sens rassasiée, je n’en

éprouve pas le besoin, par contre j’ai la nostalgie des aliments.

Après cela les médecins ont commencé l’examen que j’ai accepté dans une bonne

disposition. Ce fut un examen rigoureux, mais en même temps je dois dire qu’ils

ont usé de délicatesse envers mon pauvre corps.

A la fin, — étant donné que je n’étais pas en état de supporter un voyage —, ils

ont décidé de faire venir chez nous deux religieuses infirmières afin que

celles-ci s’assurent de la véracité de mon jeûne.

Quand les médecins sont partis, le Seigneur m’a fait comprendre que leurs

décisions ne se réaliseraient pas, et je suis restée alors dans l’attente de

leurs nouvelles et de leurs instructions.

Le 4 juin le médecin traitant et mon confesseur ordinaire

,

sont venus m’annoncer la décision des médecins, et me convaincre, moi et ma

famille, de l’opportunité d’aller au “Refuge de la Paralysie Enfantine” de Foz.

Je devais être placée dans une chambre sous surveillance, pendant un mois, pour

un contrôle plus direct de tout ce qui se passait en moi. Moi, sur le coup, j’ai

dit non, mais aussitôt je me suis avisée, pensant à l’obéissance que je devais à

l’Archevêque, et pour ne pas mettre dans une situation délicate mon directeur,

le docteur Azevedo et tous ceux qui s’intéressent à moi. J’ai donc accepté la

proposition, mais j’ai posé quelques conditions :

1 — pouvoir communier tous les jours ;

2 — d’être toujours accompagnée de ma sœur ;

3 — de ne plus être soumise à aucun autre examen, car je partais pour des

observations et non point pour des examens.

Pendant les jours où je suis encore restée à la maison, j’ai demandé à Jésus et

à la Maman du Ciel de me donner force et courage ainsi que force et courage pour

les miens, qui étaient désolés. Combien de fois, pendant la nuit, le cœur

oppressé et les larmes aux yeux, j’ai supplié Jésus de m’aider car j’avais

l’impression que toutes mes forces m’abandonnaient et que je me voyais sans

courage pour moi-même, et encore moins pour en insuffler aux autres !

Le 10 juin arriva et, tout était prêt pour le voyage vers l’hôpital de Foz do

Douro. Un immense chagrin s’empara de moi, mais en même temps un grand courage

m’est venu qui me permis de cacher tout ce qui se passait dans mon âme. Je

déposais toute ma confiance en Jésus, et j’étais si certaine de son aide divine,

que je pensais que s’il en était besoin, Il m’enverrait ses anges pour m’aider

dans l’exil où me voulaient les hommes.

Quand le médecin est arrivé pour me prendre, il n’a pas eu le courage de me dire

qu’il nous fallait partir ; c’est moi qui suis intervenue, lui disant : « —

Allons, docteur, pour revenir il nous faut partir ! »

Nous avons pris congé. Seul Notre Seigneur sait ce que m’a coûté la séparation

des miens qui, remplis de douleur, m’entouraient et m’embrassaient. Moi je ne

faisais que fixer le Cœur de Jésus et de la Petite-Maman pour leur demander de

la force.

En descendant les escaliers sur un brancard, j’ai dit aux miens, pour les

encourager : « — Courage ! Que tout ceci serve pour Jésus et pour les âmes ! »

Mais je n’ai rien pu dire d’autre, tellement mon cœur était oppressé, et aussi

pour retenir mes larmes. Il le fallait pour ne pas augmenter davantage leur

chagrin. À peine déposée dans l’ambulance, j’ai été entourée par une centaine de

personnes, qui avaient les larmes aux yeux. J’ai entendu aussi les sanglots de

ma mère et des autres parents. La douleur qu’alors j’ai éprouvée est indicible.

J’avais hâte de partir, et partir vite ; mon cœur battait si violemment que

j’avais l’impression qu’il me cassait les côtes. J’ai dit alors à Jésus : « —

Acceptez toutes les pulsations de mon cœur comme autant d’actes d’amour pour le

salut des âmes. »

Le voyage fut difficile. Je pensais que mon cœur n’y résisterait pas. De temps

en temps je regardais ma sœur ; elle était si abattue ! Le médecin disait qu’il

n’était pas difficile de voyager avec des malades comme moi parce qu’il me

voyait toujours souriante. Mais Jésus seul sait combien grandes étaient

l’amertume de mon cœur et les tourments de mon pauvre corps. À cause des

secousses de l’ambulance je me sentais déprimée, mais je répétais

inlassablement : « — Tout pour votre amour, Jésus ! Que l’obscurité de mon âme

puisse éclairer d’autres âmes ! »

Près

des dernières maisons de Balasar, Monsieur Sampaio releva les rideaux de

l’ambulance. J’ai remarqué que le médecin avait les larmes aux yeux. Je lui ai

dit : « — Nous voilà bien ! » Et je lui ai demandé ce qui se passait. Il

m’expliqua alors que sur le bord de la route quelques enfants nous avaient jeté

des fleurs. Je me suis sentie toute attendrie et c’est avec peine que j’ai pu

retenir mes larmes. Quand nous sommes arrivés à Matosinhos, Près

des dernières maisons de Balasar, Monsieur Sampaio releva les rideaux de

l’ambulance. J’ai remarqué que le médecin avait les larmes aux yeux. Je lui ai

dit : « — Nous voilà bien ! » Et je lui ai demandé ce qui se passait. Il

m’expliqua alors que sur le bord de la route quelques enfants nous avaient jeté

des fleurs. Je me suis sentie toute attendrie et c’est avec peine que j’ai pu

retenir mes larmes. Quand nous sommes arrivés à Matosinhos,

le médecin décrocha les rideaux afin que je puisse regarder la mer. Un énorme

silence m’envahit et, en observant le continuel va-et-vient des vagues venant

mourir sur la plage, j’ai demandé à Jésus que mon amour, lui aussi, soit

continuel et permanent.

Arrivés près du “Refuge”, le docteur Gomes de Araujo s’opposa à ce que

l’ambulance s’avance jusqu’à la porte. Il chargea quelques hommes de prendre mon

brancard et de m’emmener ainsi, après m’avoir recouvert le visage afin que

personne ne me reconnaisse. Mon cœur s’est attristé davantage, me représentant

ce que ce serait de passer de longs dans un tel établissement. Ainsi recouverte

il me semblait être dans un cachot et je me demandais à moi-même : « — Quel

crime ai-je commis ? »

La montée des escaliers du “Refuge” m’a causé bien des peines car l’on me

portait la tête en bas. Ce ne fut qu’une fois dans ma chambre que mon visage fut

découvert. Là j’ai été entourée par le docteur Araujo et par quelques dames qui

devaient m’assister. Ensuite on m’a placée dans mon lit.

À ma sœur ils avaient attribué une autre chambre, contrairement à ce qui avait

été convenu. Ce fut l’un des plus grands sacrifices que l’on pouvait exiger de

moi : comment pouvais-je rester sans elle, elle qui savait comment me bouger

quand c’était nécessaire et m’aider avec de bonnes paroles qui m’étaient d’un

grand secours pour supporter mon douloureux calvaire.

À peine m’avait-on allongée sur le lit que Deolinda s’est présentée sur le seuil

de la porte avec la valise contenant le linge. Le docteur Araujo, la voyant,

hurla comme un forcené : « — Hors d’ici cette valise ! » Ce fut là une autre

épine parmi tant d’autres. Ensuite il commença à donner ses ordres : « —

Mesdames les assistantes, la malade peut dire tout ce qu’elle voudra, mais vous

n’êtes pas autorisées à lui poser des questions. »

Ces ordres ayant été donnés, il se retira et je suis restée seule avec le

médecin

et deux dames; celles-ci ayant été désignées pour rester en permanence auprès de

moi pour surveiller tous mes mouvements.

Quand, déjà il faisait nuit, le docteur Azevedo se préparait pour partir, je

n’ai pas pu retenir davantage les larmes. Lui, alors, bien plus qu’avec du

respect, avec tendresse pour ma douleur, il m’a dit : « — Ayez du courage !

Demain je reviendrai. »

Oui, j’ai pleuré malgré moi, mais j’ai offert mes larmes si amères à mon

Bien-Aimé Jésus. Me voyant ainsi désolée il fut admis que ma sœur reste dans ma

chambre avec l’une des surveillantes, afin qu’elle lui apprenne la façon de me

bouger. Mais il m’a été précisé de suite : « — Seulement cette nuit, jamais

plus ! »

Le lendemain, vendredi, commença pour moi, dans cette maison, un vrai calvaire.

À l’heure de l’extase, comme il arrive tous les vendredis, ma sœur est venue

auprès de moi ; mon médecin traitant, et une infirmière étaient aussi présents.

Aux observateurs présents, aucun détail n’a échappé, et tout a été divulgué et

commenté. Par exemple que monsieur Sampaio avait sorti sa montre…, que ma sœur

s’était agenouillée en entendant les paroles de l’extase… ; que l’une des

infirmières avait pleuré, etc. … Le docteur Azevedo, comme toujours, a écrit le

colloque de l’extase pour le remettre aux médecins. Deolinda, qui avait reçu

l’ordre de ne plus revenir dans ma chambre, était attristée et elle dit : « — Ne

pourrais-je voir ma sœur même si ce n’est que depuis le seuil de la porte de la

chambre ? Pensez-vous que mon regard puisse l’alimenter ? » Inclinée sur mon lit

elle pleurait, inconsolable.

Ce fut alors que je lui ai dit : « — Ne t’affliges pas, Notre Seigneur est avec

nous. » L’assistante qui avait pleuré pendant l’extase, lui tapant sur l’épaule

lui dit : « — Ne pleurez pas, le docteur Araujo est un homme d’une grande

charité ! » Il a suffi cette phrase à l’adresse de ma sœur pour que cette

assistante soit démise de ma surveillance ; nous ne l’avons revue que dans les

derniers jours, mais accompagnée, quand déjà ils avaient les preuves de la

vérité.

Ceci est arrivé à cause d’une assistante qui a été mon bourreau pendant toute la

durée de mon séjour à Foz. Elle ne peut pas s’imaginer ce qu’elle m’a fait

souffrir. Que le Seigneur lui pardonne.

Dans la nuit du vendredi au samedi j’ai eu l’une de ces crises de vomissements

qui me font tant souffrir. Cela m’a été d’autant plus pénible que je n’avais

personne pour me soutenir.

Le samedi le docteur Araujo est revenu pour voir comment j’allais et pour se

renseigner sur ce qui était arrivé. Ma prostration était telle que je ne me suis

même pas rendue compte quand il a frappé à la porte, toujours fermée à clef. Je

ne l’ai entendu que quand, tout près de moi, il susurrait à l’infirmière : « —

Elle est condamnée ! Elle est condamnée ! » A ces paroles j’ai ouvert les yeux

et je lui ai dit : « — Docteur, même chez moi j’ai de pareilles crises. » Il m’a

répondu immédiatement, d’un ton impérieux : « — Mademoiselle, ne croyez pas être

venue ici pour jeûner ! » J’ai compris ce qu’il voulait dire et je me suis

sentie profondément blessée.

Informé sur ce qui était arrivé le vendredi, il a voulu lire le récit de

l’extase et il commenta, furieux : « — Il paraît impossible que le docteur

Azevedo, si intelligent, se laisse séduire par de semblables choses ! Il faut en

finir avec tout ceci. En attendant, enlevons d’ici toutes les horloges afin que

cette malade ignore jusqu’à l’heure qu’il est » (Comme si le Seigneur avait

besoin d’horloge !).

Me voyant si fatiguée, il aurait voulu me soulager à l’aide de médicaments, mais

je m’y suis opposée. Combien de fois les infirmières se sont approchées de moi,

me croyant morte ! Cinq jours d’une continuelle agonie, davantage dans l’âme que

dans le corps, se sont passés. Pendant les crises de vomissements, ils ne

permettaient pas à Deolinda de venir à côté de moi, alors que chez nous,

parfois, deux personnes n’étaient pas de trop pour me tenir. Ils étaient tous

persuadés que les crises étaient dues au manque d’alimentation et que, ainsi

exilée et sans personnes qui ait pu me la procurer, j’aurais besoin de la

demander, sinon je mourrais. Comme ils se trompaient ! Ils ne savaient pas que

l’aliment me venait de la sainte Hostie que je recevais tous les jours.

En ces jours, mon médecin traitant est venu me voir et ma sœur, sans que je le

sache, l’a mis au courant de tout. Il est venu près de mon lit sans que je me

réveille ; l’infirmière lui suggéra que j’avais besoin de médecine. Ce fut à ce

moment-là que j’ai ouvert les yeux et que j’ai entendu ce qu’il lui répondait :

« — Cette malade est venue pour que l’on constate son jeûne et pour rien

d’autre. J’espère que le docteur Araujo respecte ces conditions. Je ne permets

pas qu’on lui fasse des piqûres ou n'importe quoi d’autre, à moins qu’elle ne le

demande elle-même. Vous verrez, les crises passeront, les cernes autour des yeux

disparaîtront, le teint et le pouls deviendront normaux, ou presque, car l’air

marin ne les favorise pas. Je vous assure d’une chose, madame : vous mourrez, je

mourrai, mais la malade ne mourra pas dans cet hôpital. »

Ensuite, assis à côté de moi, il me prodigua un peu de ce réconfort dont j’avais

tant besoin. Par la volonté de Dieu, cinq jours plus tard, les vomissements ont

cessé, le teint est redevenu normal, ainsi que la luminosité des yeux. Pendant

la visite suivante de mon médecin l’assistante le salua par cette phrase : « —

Regardez, docteur, regardez ce beau visage ! » Et le docteur de lui répondre

délicatement mais néanmoins fermement : « — C’est le résultat des côtelettes

qu’elle a mangé et des piqûres qu’elle a prises ! »

Jésus a bien voulu montrer encore une fois son pouvoir sur cette humble

créature. Toutes les assistantes accomplissaient scrupuleusement les consignes

du médecin et elles ne m’ont jamais abandonnée un seul instant. Elles

n’ouvraient la porte de la chambre que pour laisser entrer les médecins et les

infirmières.

En dépit de ma transformation, ni le médecin ni les infirmières voulaient se

convaincre que je pouvais vivre sans manger. En effet, ils utilisaient parfois

des arguments pour m’intimider: ils passaient ensuite aux phrases pleines de

tendresse et d’intérêt pour ma personne. Dans leurs discours je les ai entendues

dire que mon cas relevait de l’hystérie ou à un quelconque phénomène

inexplicable. Un jour j’ai raconté au docteur Dias de Azevedo tout ce que

j’avais dans mon âme si attristée : « Pour être traitée comme une hystérique je

n’ai pas besoin des rester là. Mais il m’a encouragée et m’a redonné confiance.

Je lui ai obéi pour faire en tout, la volonté de Dieu.

Le docteur Araujo venait me voir deux ou trois fois par jour, mais jamais à

la même heure. Je pense qu’il le faisait ainsi pour voir s’il découvrait quelque

chose. Une fois il est entré dans ma chambre la nuit, quand s’y trouvait

l’assistante que certains ont appelé du sobriquet de « cardinal-diable. »

Même si je vivais jusqu’à la fin du monde, je ne pourrais oublier l’impression

que j’éprouvais quand le docteur ouvrait et ensuite fermait immédiatement la

porte : je restais comme suspendue à ce qu’il avait dit. J’éprouvais une telle

impression que dans mon cœur et dans mon âme la tristesse augmentait. Combien de

fois je répétais à Jésus : « Que cette nuit puisse contribuer à donner de la

lumière à ceux qui m’entourent et à toutes les âmes qui vivent dans les

ténèbres. »

Lors des conversations et des interrogatoires, le docteur Araujo utilisait tous

les arguments possibles pour me convaincre de manger, me disant que Dieu n’était

pas content de mon jeûne. Il est a même essayé de me faire avoir des scrupules.

En outre, les infirmières ont essayé de me prendre par les sentiments. Avec

l’une des infirmières, il a également essayé de me faire perdre la foi. Il s’est

servi de tout ce que son intelligence avait de meilleur, me soumettant à des

interrogatoires interminables et torturants afin de me décourager, persuadé que

tout ce qui se passait en moi était dû à une influence humaine et non pas

divine. Si à chaque fois que j’étais interrogé j’avais l’impression de me

trouver en face d’un loup habillé en agneau, ce jour-là ce fut bien pire : il me

semblait voir en lui Satan lui-même qui, avec art et des sourires malins,

voulait m’ôter la foi et me convaincre que tout cela n’était qu’illusion.

Il me disait : « — Soyez convaincue, mademoiselle, que Dieu ne veut pas que vous

souffriez ! S’il veut sauver les autres, qu’il les sauve Lui-même, il en a le

pouvoir. S’il est vrai que Dieu récompense ceux qui souffrent, il n’y a pas de

récompense adéquate pour vous qui avez déjà trop souffert. »

Mais, mon Dieu, je sais que vous êtes infini, infini en pouvoir, infini dans les

récompenses.

S’il en était comme il me dit, pour qui je souffre ?

Il accompagnait ses paroles d’un regard malicieux, démoniaque — c’était

l’impression que j’avais. Je lui ai alors répondu :

« — Elles sont si grandes, si grandes les choses de Dieu ! Et nous, nous sommes

si petits, moi en tout cas ! » L’espace d’un instant il se tût, ensuite,

indigné, il s’est exclamé : « — Vous avez raison, mais moi, je suis une personne

bien plus grande ! » Et il est sorti.

Il était bien loin de connaître cette loi d’amour pour les âmes ! S’il avait

compris la valeur d’une âme, il verrait alors que tout ce que nous faisons n’est

jamais de trop pour les sauver.

Les humiliations et les sacrifices affluaient constamment. Si du moins j’avais

su bien les supporter, j’aurais tant eu à offrir à Jésus. On me présentait

toujours de nouvelles choses qui réclamaient de moi humiliations et sacrifices.

J’avais au pied de mon lit une photographie de Jacinta

de Fatima. Je la regardais avec amour et, sans craindre que les assistantes le

répètent au docteur, je soupirais : « — Chère Jacinta, malgré ton jeune âge, tu

as pu évaluer combien coûtent ces choses ! Du Ciel où tu demeures, aide-moi ! »

Seule l’aide du Ciel et les prières des âmes bonnes pourront me donner force

pour cheminer dans un si douloureux calvaire, et supporter le poids de cette

croix si pesante.

Toutes les fois que le docteur Gomes de Araujo entrait, il me tenait le même

discours et me laissait très épouvantée quand il me disait : « — Nous avons

beaucoup à parler. »

Quand je le voyais sortir, je respirais profondément et je me disais : “Béni

soit le Seigneur pour ton départ !” Mais la pensée qu’il reviendrait bientôt, me

procurait une très amère souffrance.

Un jour, assis à ma droite, il cherchait à me convaincre que j’étais dans

l’illusion. Il a commencé par un discours très vague sur la Médecine et sur l’un

de ses professeurs et d’un Collège de Porto, où il avait passé bien des heures,

pendant la nuit, à écrire un volumineux document et, convaincu qu’il avait

réussi son étude, il est allé retrouver son professeur pour lui faire part du

résultat de ses leçons. Le professeur lui disait : « — Êtes-vous sûr de ce que

vous avez écrit ? » Et il affirmait à chaque fois en être certain, pour telle et

telle raison. La conversation se prolongeait et moi je fixais le docteur faisant

semblant de ne pas comprendre où il voulait en venir, et je disais en moi-même :

« — Tu fais tant de détours pour arriver tout près ! » Mais le docteur

poursuivait : « — J’étais convaincu d’avoir fait un excellent travail ; le

professeur m’a laissé parler et ensuite m’a démontré que j’avais tort. Je suis

resté sans souffle : mon Dieu, tant d’heures de perdues ! Combien d’heures

d’illusion ! Ma longue étude s’était écroulée en quelques minutes ! » Moi qui

savais où il voulait en venir, je lui ai dit, à ce moment-là, en souriant : « —

Mais mon cas ne s’écroule pas, docteur ! J’ai été guidée par un directeur très

saint et très sage, et qui m’a étudiée pendant de longues années. Si l’œuvre est

de Dieu, personne ne la faire s’écrouler ! »

Le docteur, un peu embarrassé, faisant semblant que ce n’était pas celui-là le

but de ses paroles, a conclu : « — Ah non !... », essayant de me convaincre que

ce n’était pas là le sens de ses paroles, il s’est levé en hâte et sortit. Il en

était temps.

O mon Jésus, ce n’est qu’à vous que je peux me confier, mes larmes n’étaient que

pour vous. Je chantais avec le plus grand enthousiasme, mais au-dedans de moi et